"Avec ce crayon

je gagnerai ma vie !"

Un entretien avec

Christian Vellas

Christian Vellas, un provençal parti vivre en Suisse,

est un

graphomane polyvalent et

heureux.

Il évoque dans ce Cursives

un parcours personnel et

professionnel consacré à

l'écriture,

à la publication de romans et récits, à la presse

au sein de la rédaction d'un grand quotidien genevois,

à la production de recueils de

légendes des cantons

helvètiques,

à l'écriture de

poèmes et chansons.

Pour nous la question est de mieux comprendre

quelle est la pulsion qui le pousse à une telle

navigation

dans la langue.

Mais aussi : que se racontent

les textes quand,

d'aventure,

ils se croisent ?

L'écriture, ma seule "arme"

dans la vie…

Christian Vellas : J'ai rencontré l'écriture très jeune. À partir de 10 ans, je pensais déjà écrire. Je me souviens d'une anecdote. J'étais au lycée de Nîmes. Très mauvais élève à cette époque. Placé à l'internat, car je venais de perdre ma mère. Un choc. Un jour, mon prof de français me dit : "Vellas, vous avez proposé un texte mais ce n'est pas vous qu'il l'avez écrit. Je ne sais dans quel livre vous l'avez copié, mais vous avez indubitablement triché. Je vous mets un zéro."

Choqué par cette injustice, j'ai pris un bout de crayon sur mon pupitre - je le revois encore ! - l'ai brandi en me jurant : "Avec ce crayon, je gagnerai ma vie !"

Quelques années après, encouragé par d'autres professeurs de français moins obtus, je me suis lancé dans les concours littéraires régionaux et en ai gagné plusieurs avec des nouvelles et des contes. J'avais 15 ou 16 ans. J'ai encore les traces de ces premiers succès dans mon bureau avec à la clef des récompenses diverses : La Divine Comédie de Dante, L'Angleterre Romantique de Maurois, les romans de Malraux…

D'où te venait cette passion ?

C.V. : J'ai appris à lire à quatre ans. Ma mère me poussait car pour elle je devais être sa revanche sur la vie. Elle avait subi les drames de la guerre et de la France occupée. Elle était orpheline, "Pupille de la Nation". J'étais son unique enfant, il fallait que je réussisse ! "Tu seras avocat ou médecin", me disait-elle. Rêve naïf d'une femme d'ouvrier. À coups de leçons particulières – et parfois de martinet – j'étais devenu ce qu'on appelait alors "un enfant prodige". On dirait aujourd'hui un "surdoué". J'ai ainsi dû faire, notamment, cinq années de violon sous pression, entre cinq et dix ans. .

Quand ma mère est décédée, ce statut s'effondra : en quelques mois je devins un cancre complet. Nul en tout, sauf en français. L'écriture est alors devenue le moteur de ma vie. Je savais que je réussirais par elle. C'est le cadeau que m'a mère m'a laissé avant de mourir : croire en moi, envers et contre tout, alors que j'étais soudainement perdu dans une drôle de vie, séjournant trois mois chez une tante, puis chez une autre…

Je savais que je m'en sortirais par là et n'ai jamais perdu espoir. Ma ressource principale, c'était mon bagage culturel, ma lecture depuis l'âge de quatre ans de trois livres par semaine, la limite maximale autorisée pour les emprunts à la bibliothèque publique. Je n'envisageais pas d'avoir sous les yeux un texte écrit sans le lire ! Daudet, Giono, Pagnol, les auteurs provençaux étaient mes modèles.

Un bon texte, c'est quoi ?

C.V. : Au collège - Collège Technique car j'étais devenu un des cancres de la classe - j'apprenais le métier d'électricien.

Un prof de français m'avez donné à lire Le silence de la mer de Vercors et m'avait dit : "Je vais t'expliquer ce qu'est une nouvelle". Avec lui, j'ai appris les ficelles, regardé comment c'était élaboré : la structure des phrases, comment on fait naître l'émotion, le poids des répétitions, le rythme du récit, etc.

Aujourd'hui encore, je pense qu'un bon texte, c'est d'abord la brièveté. Je me sens incapable d'écrire long. C'est mon esprit de synthèse qui prend toujours le dessus, esprit que j'ai cultivé par la suite dans le journalisme. Là aussi, où les articles doivent être impérativement concis. Je n'arrive donc pas à diluer interminablement. Je n'écrirai jamais de roman-fleuve !

Ensuite vient la question de la chute. Il faut savoir l'amener par quelques mots inattendus. Comme je l'explique dans le petit vade mecum ci-contre, un texte doit commencer par une gifle et finir par un coup de poing !

Dans le journalisme c'est pareil. J'ai écrit des centaines de chroniques dans la Tribune de Genève et c'est toujours la même mécanique. Avec la première phrase, on donne une gifle. Le milieu, comme dans un sandwich, a moins d'importance... Ce qui compte, c'est la fin, le coup de poing. Cela doit surprendre et arriver vraiment très fort.

Une gifle ? Un coup de poing ?

C.V. : La gifle en question n'est pas du côté de l'événement. Elle est dans la langue évidemment. La première image, la première formule doit faire choc. Le lecteur doit avoir envie de continuer, ce qui, dans un journal, est primordial. À la fin, il y a un autre choc que j'évoquais, suivi – c'est très important – de la signature. Si la chute est bonne, on se souvient de l'auteur… Quand on a écrit le dernier mot, il faut que le texte fonctionne, qu'il se mette à cliqueter comme une mécanique qui prend soudainement vie !

On sent si on a réussi son coup. Si ça ne marche pas, on cherche pourquoi la mécanique grippe. On corrige, on retranche, parfois même on reprend le tout. C'est grâce à la forme que le fond marque le lecteur…

Être écrivain…

C.V. : Être écrivain ? Il y a bien sûr le côté narcissique ! Tout le monde a envie d'être reconnu ! C'est une façon d'exister. Mais si cela joue au début, avec le temps on s'en fiche un peu.

Tel Rastignac, tu partais à la conquête du monde ?

C.V. : À la conquête de Genève, mais pas tout de suite !

Je reviens en arrière. Un jour, je suis allé à Marseille et avec le culot de mes vingt ans j'ai sollicité un entretien avec Gaston Defferre (Patron de presse, maire de Marseille, ministre sous Mauroy à l'époque de Mitterrand). Il m'a accueilli avec bienveillance et m'a dit : « Monsieur, je vois que vous êtes très enthousiaste, mais faites d'abord votre service militaire ! ». C'était l'époque de la guerre d'Algérie. J'ai donc accompli mon service, en continuant à écrire sans cesse. C'était mon vice, mon obsession, ma secrète raison de vivre.

Solitaire au fond…

C.V. : Oui, cela ne m'a pas coupé des copains, mais nous n'avions pas les mêmes centres d'intérêt. Je m'amusais avec eux comme tout adolescent, mais nous n'avions jamais de discussions bien profondes… Ayant lu des dizaines de livres et les plus grands écrivains, j'étais plus "cultivé" que les gens de mon entourage, tous issus d'un milieu ouvrier. Ne voyez pas cet aveu comme de la prétention. Ce décalage m'isolait. Ce n'est qu'à l'armée, quand j'ai rencontré des personnes venues de tous les milieux, que je me suis retrouvé avec des gens avec qui je pouvais réellement échanger.

Après l'armée, j'ai quitté mon pays, mes amis, mon environnement, mon midi natal, pour m'installer à Genève. J'avais quelque 23 ans L'unique raison de ce départ s'appelait Etiennette, une Genevoise de 17 ans connue dans un camping près de Toulon…

La Suisse n'admettait alors sur son territoire que les étrangers pouvant exercer les métiers dont son économie avait besoin.

Heureusement, j'étais électricien. Puis j'ai travaillé dans la publicité. J'écrivais à côté. Je continuais les concours littéraires. J'apprenais à écrire.

Qu'apprenais-tu ?

C.V. : C'est compliqué d'écrire. De trouver son style. Quand je relis certains de mes textes de cette l'époque, je les trouve assez naïfs… Et puis je me suis heurté à un sentiment bizarre. La vie avançant, j'étais parfaitement heureux. Or, il me semblait qu'il fallait avoir vécu des épreuves pour écrire ! Je n'avais rien à raconter et, c'est bien connu, le malheur inspire plus que le seul bonheur.

Ce qui commande l'écriture

Pour toi, c'était la vie qui commandait l'écriture ?

C.V. : Oui, et je le pense encore. Pour ceux qui ont vécu de grandes épreuves, l'écriture est libératrice. Elle sort comme un torrent. Bien ou mal, selon leur talent. Mais elle sort…

On a envie de laisser une trace de ses épreuves. On veut témoigner. Tout être humain se pose cette question : que va-t-il rester de moi ? Certains se disent : ce sont mes enfants. La meilleure réponse. D'autres espèrent : on me lira encore dans 50 ans. Une folle prétention bien sûr… Mais cela leur suffit à oublier l'absurdité – bien agréable tout de même - de leur court parcours terrestre.

Mais alors…

C.V. : Moi, j'avais l'impression que je n'avais rien à exprimer d'original.

Ce sont les sujets qui m'attirent. J'écris toujours avec le sourire, le sourire de celui qui s'amuse. C'est ma formule. Si je ne souris pas, je n'écris pas. Je dois m'amuser moi-même avant d'amuser les autres, avant d'essayer de les intéresser.

Et en poésie ? en chansons ?

C.V. : Le poème est un art très différent du roman. J'ai écrit pas mal de chansons avec Pierre-Alain (http://www.academie-romande.ch/index.html), mon beau-frère qui est auteur-compositeur. C'est différent. Une chanson ce sont des images, des refrains, des redites. Sans parler de la musique qui est un métier à part.

La chanson, c'est un condensé de vie. Cela touche celui qui l'écoute et lui donne envie de la réécouter. Un roman, on a rarement envie de le relire dix fois. Une chanson on peut l'écouter mille fois et chaque fois elle nous apporte une nouvelle émotion. Certaines chansons nous marquent ainsi toute la vie.

En matière de chansons aussi, faut-il avoir souffert pour en écrire ?

C.V. : Je ne le pense pas, mais beaucoup d'auteurs compositeurs partent d'expériences vécues et racontent leur vie en chansons. Moi j'ai du mal à faire cela. Je serais incapable de me dévoiler ainsi. Tu me demandes si c'est trop impudique. Pour moi, oui. Mais certains n'arrivent pas à faire autre chose.

Personnellement, je me mets dans la peau de n'importe qui. Je ne suis pas obligé d'avoir vécu quelque chose pour l'imaginer.

Au départ du texte

Comment démarre ton écriture : avec des notes ? Un plan dans la tête ?

C.V. : On pense beaucoup avant d'écrire. On rumine son sujet durant de longues semaines. On le laisse nous habiter peu à peu. On s'interroge : ce sujet est-il intéressant ? Ressemble- t-il trop à ce qu'on déjà lu ? Est-ce une réminiscence ?

Puis vient le moment où tu commences à écrire. Quelques lignes. Tu vois si ça marche et parfois tu abandonnes ton texte dans un tiroir…

Pour la fiction, je sais plutôt où je vais, mais cela se modifie en cours d'écriture. J'ai un plan dans ma tête. Je vois les grandes étapes de mon récit. Les choses sont déjà un peu structurées, mais elles évoluent. En particulier parce qu'il y a un phénomène que connaissent tous les écrivains : un personnage s'empare de l'auteur…

Alors c'est le héros qui commande…

Si je prends l'exemple du personnage d'Omer (Omer préfère le désespoir des singes, 1994, publié d'abord sous forme de chroniques dans La Tribune de Genève), je ne peux plus modifier son comportement, ses réactions, sa morale. Il vit sa propre vie et je ne suis que son scribe. Je dois subir sa logique. Je suis prisonnier de lui. C'est moi qui tiens la plume, mais sa personnalité commande. J'obéis. Même si c'est moi qui l'ai fabriqué, à partir de souvenirs de mon père, de mes oncles, et de quelques originaux habitant un village provençal cher à mon cœur.

Le roi de l'île Trouvée (2014) est construit sur l'idée d'un dialogue entre un gamin de dix ans et une personne très âgée. C'est une structure narrative qui permet des audaces. On se dit que c'est un enfant qui parle, que c'est normal qu'il ne sache pas. Et pour le vieillard aussi : s'il raconte des histoires abracadabrantes, on se dit que c'est un vieil homme. Si j'avais eu des personnages "normaux" je n'aurais pu faire cela.

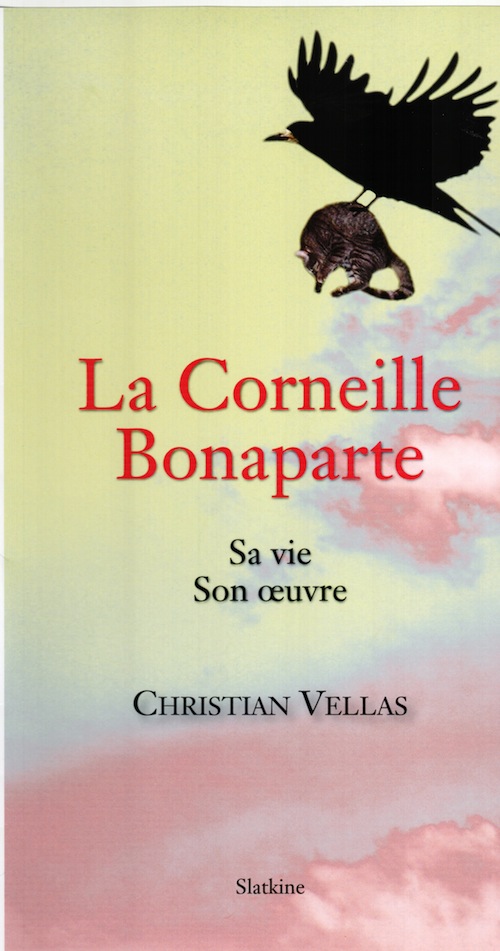

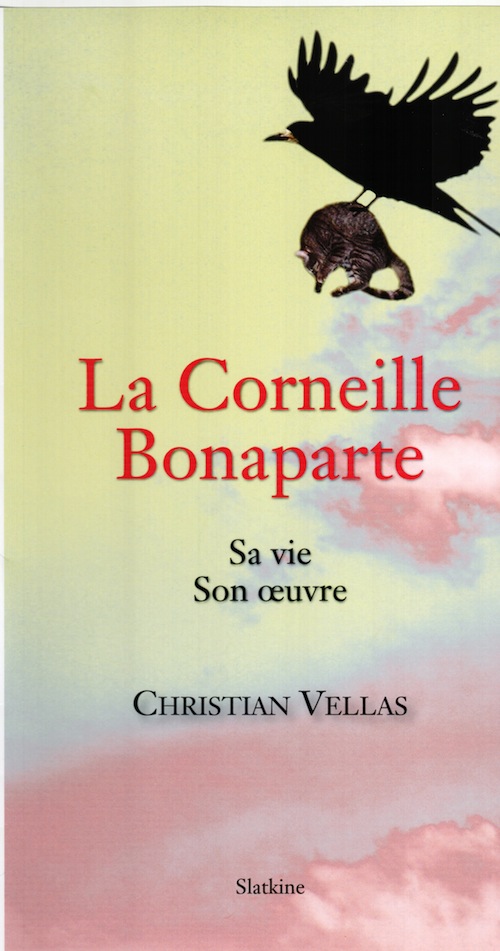

Dans mon précédent récit, La Corneille Bonaparte, mon personnage pouvait déjà raconter n'importe quoi : le lecteur se disait, c'est normal, car c'est une corneille qui parle !

La réécriture

C.V. : Le roi de l'île Trouvée doit son existence à une inondation ! J'avais écrit un texte il y a plusieurs années, mais je n'étais pas totalement satisfait. Ce n'était ni bien, ni mal. Je l'avais donc laissé dans un coin de mon bureau.

Au départ, j'avais entrepris ce récit parce que c'était une histoire vraie : j'ai connu quelqu'un, il y a des années, un modeste ouvrier, qui avait une bizarre obsession. Sur une carte des Antilles, il avait repéré une île déserte. Et rassemblé une immense documentation à son sujet. Tous les jours il en parlait mais n'y était jamais allé. Il saoulait son entourage avec son île ! Mais le thème de l'île imaginaire, celle qu'on a dans sa tête, m'était resté. Je m'étais promis : un jour j'écrirais cette histoire insolite !

Quand j'ai retrouvé ce début de roman détrempé, j'ai commencé à le relire et me suis dit : finalement, ce n'était pas si mal !

J'ai repris le début, changé l'ordre des paragraphes. Donné beaucoup plus de rythme, plus de détails. Rajouté des pages. Le récit s'est éclairci, étoffé, est devenu plus clair, plus fort. Du moins, c'est ce que j'espère. Peut-être que son seul mérite, finalement, est d'avoir été sauvé des eaux !

Le temps fait son œuvre…

C.V. : Il faut, au moins, laisser s'écouler une nuit avant de relire un texte. Si tu veux corriger tout de suite, tu n'y arrives pas. Le lendemain matin, en revanche, tu vois tout de suite si cela cloche à un endroit et tu rectifies aisément. Même chose pour un long document : quand tu le retrouves, parfois beaucoup plus tard, ton regard s'éclaire : ici c'est bon, là tu vois les défauts.

Dans le journalisme, on n'a certes pas le temps d'avoir ce recul. Quelques minutes à peine entre la rédaction et l'envoi de la copie. Mais les correcteurs veillent... Ce qui explique néanmoins quelques négligences de style ou de construction.

Un autre corde à ton arc : les "Légendes du pays suisse"

Comment écrit-on une légende ?

C.V. : On m'avait commandé un premier livre de légendes sur Genève. Or Genève, qui est un petit canton, n'en a que deux ou trois. J'ai donc élargi ma recherche à la France voisine, quand l'influence des évêques de Genève s'étendait sur une plus vaste région, de Thonon à Annecy. Le titre s'imposait : Légendes de Genève et du Genevois.

Une légende doit être racontée. Cela suppose des dialogues, les gestes du conteur, les mimes, le rythme de la parole, les phrases incantatoires qui reviennent.

Comme pour l'article d'un journal, l'auditeur doit avoir envie de continuer à écouter.

Autrefois, les légendes étaient transmises par des religieux et servaient à diffuser les règles de vie de la chrétienté. J'ai essayé d'en restituer l'authenticité, souvent païenne.

Ce qui m'intéresse, ce ne sont donc pas les morales visiblement plaquées sur un ancien récit, mais c'est de réécrire ce récit, de lui apporter mon style propre, de lui imprimer ma marque.

Il n'y a pas "d'auteurs" de légendes. Mais seulement des transcripteurs, des adaptateurs et des transmetteurs.

Moi, j'avais l'envie d'en faire quelque chose d'original, de redonner au lecteur le goût de ses racines, de lancer des passerelles avec un temps ancien et pourtant si proche de nous… L'homme change si peu. Ses peurs, ses angoisses, ses questions sur le sens de son existence, restent les mêmes. Sans doute à jamais.

Entre écriture et nécessité commerciale,

l'expérience du journalisme

À côté du romancier, il y a le professionnel de l'écriture que tu es devenu. Tu as travaillé à la Tribune de Genève pendant des années comme journaliste, puis Chef d'édition.

C.V. : Quand j'ai été engagé par la Tribune de Genève le rédacteur en chef voulait toute la palette de l'humanité dans sa rédaction ! Des rédacteurs de formations différentes, d'horizons différents, d'expériences différentes. Il se méfiait du modèle unique, de l'universitaire n'ayant pas assez vécu… Comme tous les journalistes stagiaires, j'ai commencé à la "locale". À faire les permanences et passer chaque soir à la police relever les faits du jour. Ce que l'on appelle la rubrique des "chiens écrasés". Puis on rédigeait à toute vitesse ! Là on apprend vraiment à écrire rapidement. À acquérir l'esprit de synthèse, à résumer en cinq lignes un événement.

Il y a certes les écoles de journalisme. Deux ans pour appréhender toutes les bases du métier. J'avoue que je n'y ai pas appris grand chose. On progresse aussi bien sur le tas, au contact des confrères qui ne font pas dans la théorie !

Plus tard, lorsque j'ai été responsable des stagiaires, quand quelqu'un de 20 ans arrivait, je voyais tout de suite s'il était journaliste ou pas. Il écrivait un texte, il y avait deux ou trois petits trucs de métier à lui dire et c'était bon. Les qualités que l'on a à vingt ans, on les garde tout au long de sa carrière. Ceux qui apprennent laborieusement au fil des années deviendront certes des journalistes acceptables – et les rédactions ont besoin de ce type de rédacteurs ou de secrétaires de rédaction – mais ne seront jamais des plumes brillantes et suivies qui font le renom d'un journal.

Comment écrit-on "un papier" ?

C.V. : Ne pas attendre pour dire les choses importantes, dire tout tout de suite! Bien choisir son titre : il doit être soit informatif, soit incitatif.

Dans le cas du roman, le choix du titre est également décisif. Un bon titre est celui qui incite le lecteur à acheter le livre. Sagan avait le génie des titres : Bonjour tristesse (tiré d'un poème d'Éluard), Ces merveilleux nuages, Aimez-vous Brahms ?... Ce sont des titres excellents car ils sont intrigants.

Dans le journalisme, un bon titre incite à lire les articles proposés. Ce réflexe ne doit pas être oublié quand il s'agit d'attirer des lecteurs sur des sujets plus complexes.

Reparlons de la presse…

C.V. : Un journal populaire est une entreprise économique, c'est-à-dire une épicerie... (le cas des journaux d'opinion, viables grâce à des lobbys, est différent). Ce genre de journal est un produit qui doit se vendre tous les jours, et l'on sait bien que le sensationnel, l'inattendu, les scandales, les révélations, appâtent le lecteur. Les trains qui partent à l'heure n'intéressent personne.

Les souvenirs les plus marquants d'un journaliste sont souvent ainsi des catastrophes. Un tremblement de terre, un volcan qui se réveille, un tsunami… Ainsi, quand la Guerre du Golfe a démarré, en 1990, j'étais, vers minuit, le dernier dans la rédaction en tant que Chef d'édition. Je suivais la télévision américaine sur CNN et soudain j'ai vu le lancement des premières fusées. J'ai donné l'ordre d'arrêter les rotatives, envoyé au bouillon les exemplaires déjà sortis, modifié en quelques minutes la Une avec le dernier metteur en page… Montée d'adrénaline maximum !

Le lendemain matin, nous étions le seul journal genevois à parler du déclenchement du conflit.

En 2001, au moment des Twin Tower à New York, j'étais dans ma voiture. Je me préparais à passer une après-midi tranquille. En allant à la rédaction, j'écoutais toujours la radio. Soudain, le premier flash d'information. Quelle a été ma réaction immédiate ? "Il est trois heures de l'après-midi, j'ai jusqu'à 21 heures pour faire le journal. Une chance. On a le temps de sortir un numéro complet… » Ce n'est pas glorieux, mais la réalité du métier. La plus grande frustration pour un journaliste étant de rater un événement capital.

Contes, romans, articles de presse,

légendes, poèmes, chansons !

C.V. : Je suis un amoureux de l'écrit. Un auteur qui rame avec entêtement comme une multitude d'autres auteurs! Dans cette masse, il y en a certes qui le font mieux que d'autres. Peut-être parce qu'ils ont sans doute beaucoup lu. La clé de l'écriture, c'est souvent la lecture.

Suis-je écrivain ? Ce titre ne peut être donné que par les autres. On ne peut le revendiquer soi-même. Il y a des gens qui écrivent un seul mauvais livre et qui indiquent « Écrivain » sur leurs cartes de visite. Quelle ridicule prétention !

Nous sommes dans une phase de rupture et tous des écrivants: blogs, SMS, mails… Un fait demeure : on n'a jamais autant écrit qu'aujourd'hui.

Au sommet de cette frénésie, la littérature reste un art majeur. "Il y a deux choses qui peuvent changer fondamentalement un homme, un grand amour et un grand livre", a écrit Paul Desalmand, un auteur parisien de mes amis.

Ne plus pouvoir écrire ?

C.V. : Je pense que cela m'arrivera un jour. Avec la vieillesse, l'intelligence faiblit, la mémoire aussi.

Lutte-t-on contre des capacités qui pourraient diminuer ? Cela arrive inévitablement. Certains, comme Jean d'Ormesson, vont alors vers une écriture "de testament"… Des sursauts qui peuvent être magnifiques.

Les gens ont tous envie de raconter leur vie. C'est banal. Certains sont prêts à payer des écrivains publics pour qu'on rédige leurs souvenirs. Toujours l'obsession de laisser des traces, un témoignage de notre existence, dire qu'elle a servi à quelque chose.

En réalité, dans la plupart des cas, cette trace s'efface. L'histoire de la littérature le montre bien. Combien d'écrivains talentueux ont-ils été injustement oubliés ?

Février – Mai 2014.

Entretien réalisé par Michel Neumayer

(Adjuvants : Pascale Lassablière, Etiennette Vellas)

Bibliographie

APARTÉS. Chroniques

(1986). Éditions JR

L'HIPPOPOTAME RÊVAIT DE VIOLETTES

(1991). Éditions Rousseau

OMER PRÉFÈRE LE DÉSESPOIR DES SINGES

(1994). Éditions Rousseau

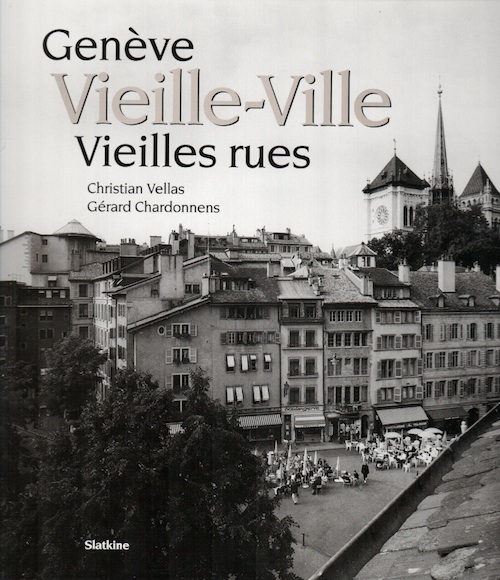

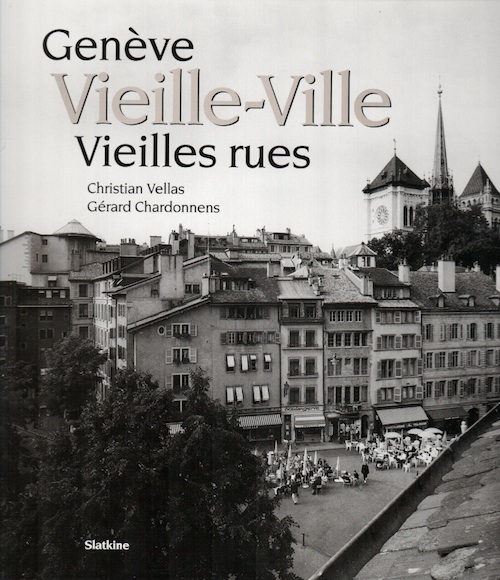

GENÈVE, VIEILLE-VILLE, VIEILLES RUES

(1999). Éditions Slatkine

GENÈVE, VILLE BASSE, RUES-BASSES

(2001). Éditions Slatkine

GENÈVE, UNE SI BELLE CAMPAGNE

(2005). Éditions Slatkine

CE JOUR-LÀ, MONSIEUR LE JUGE

Roman (2006). Éditions Slatkine

LÉGENDES DE GENÈVE ET DU GENEVOIS

(2007). Éditions Slatkine

L'HISTOIRE DE GENÈVE

Racontée par le professeur Chronos (2008). Éditions Slatkine

GENÈVE INSOLITE ET SECRÈTE

(2010). Éditions Jonglez

SUISSE : 26 CANTONS, 26 LÉGENDES

(2010). Éditions Slatkine

LES RUES QUI RACONTENT CHAMPEL-FLORISSANT

(2012) Éditions Slatkine

LA CORNEILLE BONAPARTE SA VIE. SON ŒUVRE.

Roman.(2012)Éditions Slatkine

LE SALÈVE AUTREMENT

(2012) Éditions Slatkine

LES LÉGENDES

LES PLUS ÉTRANGES DE SUISSE

(2013) Éditions Slatkine

LE ROI DE L'ÎLE TROUVÉE

Roman. (2014) Éditions Slatkine

De nombreux textes

sont en lecture

sur le site

www.lire-christian-vellas.com

|

|

Ecrire pour (essayer) d'être lu !

A propos du texte de presse. (1991)

1) Début et fin de texte: il faut "commencer par un coup de poing et finir par une gifle!" La première et la dernière phrase doivent frapper fort.

L'une doit ferrer le lecteur, et l'inciter à poursuivre, l'autre doit laisser un bon souvenir de l'auteur.

Qui signe juste dessous...

2) Commencer par donner l'information principale. Ne pas la réserver pour le milieu ou la fin du texte. (…)

Dire tout, tout de suite…

3) Ne pas écrire des phrases de même longueur, de même rythme,

de même "couleur".

Le lecteur va s'assoupir

et vous quitter.

Pas d'eau tiède qui coule d'un même débit ! Au contraire, surprendre par trois mots courts au sortir

d'une période plus longue.

Jouez avec toutes les possibilités du style : direct, indirect,

dialogue, citations...

VARIEZ.

En règle générale, éviter les phrases de plus de 18 mots (longueur-barrière). Sinon, procéder à des ruptures.

4) Il faut "sortir des rails": pensez toutes les quatre ou cinq phrases à briser le train-train de votre démonstration...

Ne pas écrire "trop sage", oser l'originalité. Soigner l'attaque de chaque nouveau paragraphe par une phrase plus mordante.

5) Bien sûr, être clair. Donc pas de vocabulaire trop recherché, fuir le jargon, l'abus des sigles. Aller à l'essentiel.

Ne pas perdre de vue en rédigeant ce que l'on veut dire ! Se répéter à tout moment : de quoi s'agit-il?

L'article doit s'arrêter quand le lecteur en demande encore :

il doit rester sur sa faim.

6) Faire des propositions de titre.

Cela évitera au secrétaire de rédaction de vous trahir complètement.

Et vous aidera à mieux comprendre la difficulté de son travail : résumer votre pensée en trois ou quatre mots, de façon percutante. Un mauvais titre peut tuer un bon article, mais un bon titre ne sauvera jamais un mauvais article!

Christian VELLAS

Les légendes vont en sabots ou au pas des chevaux. Au temps des textos et des réseaux sociaux, pourquoi ont-elles autant d'écho ?

Sous ses habits nouveaux,

L'homme garde la même peau.

Les mêmes peurs sous d'autres mots.

La vie, la mort, ne se démoderont pas de sitôt.

Les légendes agissaient jadis comme des traitements psychiatriques communautaires. Autour du conteur, on évacuait ses angoisses, on s'avouait ses hantises, on se rassurait sur ses propres fantasmes. Allons ! On était bien « normal » et les pensées, les obsessions, les passions et les désirs de chacun étaient ceux de presque tous.

Les légendes nous font ainsi remonter dans le passé des hommes dont, malgré les siècles, nous nous sentons étonnamment proches. Une fraternité inscrite dans nos gènes, qui explique pourquoi elles nous touchent et nous toucheront toujours.

(Extraits de « Les légendes les plus étranges de Suisse »,

Christian Vellas, 2013).

|