Cet entretien est paru dans

Filigranes n°53

"Collages, savants chaos" Août 2002La photo,

à hauteur d'homme

Entretien avec Patrick MassaïaPatrick Massaïa est photographe professionnel. A ce titre, mais aussi sur la base d'un engagement personnel très fort, il a été conduit à accompagner un groupe de jeunes et d'adultes de la ville d'Aubagne lors d'une visite du camp de concentration d'Auschwitz.

Dans l'entretien qu'il accorde à Filigranes, Patrick Massaïa évoque son travail professionnel et personnel mais revient surtout sur ce voyage très particulier et sur l'exposition qui a ensuite été organisée dans la ville. Il aborde la question de la mémoire, du témoignage et de l'apport de la photographie à cette nécessité citoyenne.La découverte de la photo

Filigranes : Comment la découverte de la photo s'est-elle faite pour toi ?

Patrick Massaïa : J'ai découvert la photo comme tout le monde vers douze ans. J'ai eu mon premier appareil à cette époque-là. C'était un Agfa Rétinette, du genre " J'appuie, ça fait une photo, soleil voilé, soleil brillant " et voilà. Je prenais ce que je voyais autour de moi, comme on le faisait dans la famille, mon père notamment. C'était la photo-s ouvenir-de-vacances. On s'appliquait à faire les choses bien. Au début, de la photo papier avec tirage à partir de négatifs, puis de la diapo. On se réunissait autour d'un projecteur et on regardait.

Dans la famille, j'avais aussi un cousin qui pratiquait le noir et blanc. Il s'était installé un labo incrusté entre deux murs sur trois mètres et demi. Tout là, sous la main, bien organisé, cela me séduisait. J'allais m'écraser comme une sardine dans ce lieu. Ce qui me fascinait, c'était qu'une image apparaisse à partir de rien du tout ou plutôt à partir de quelque chose qui restait largement invisible. Sur le négatif, on ne voyait pas tous les détails du futur tirage. Je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était, je trouvais ça magique, l'apparition d'une image à partir d'un papier blanc, trempé dans un liquide… Je n'étais pas allé voir du côté de la technique et je restais très impressionné. Depuis je suis resté " photo… sensible ".Filigranes : Quel rapport au livre avais-tu à l'époque ?

Patrick Massaïa : Il y avait dans mon milieu des éléments favorables à la lecture et au texte. Jeune homme, je lisais pas mal, la Bibliothèque Or, puis les romans de cape et d'épée, puis les textes plus historiques. J'ai découvert dans les livres ce que l'on ne m'avait pas appris à l'école.

Filigranes : Comment as-tu continué ?

Patrick Massaïa : J'ai fait les Beaux-Arts. On y goûte à tout, mais qu'y apprend-on vraiment ? Pendant ces années-là, j'ai commencé à glisser de la peinture vers la photo, l'aspect graphique prenant de plus en plus d'importance. Henri Cartier-Bresson raconte comment, fréquentant les cours du peintre André LHOTE, il a pris le contre-pied et s'est orienté vers le noir et blanc, vers le travail photo graphique. Il a toujours dit que la photographie pour lui est un moyen plus rapide de fixer sa vision, qu'il faisait du dessin avec la photo, que l'appareil photographique était un prolongement de son œil et de son esprit. Il suffit de parcourir son œuvre pour comprendre.

Le rôle de la photo dans l'activité municipale

Filigranes : En quoi consiste aujourd'hui ton travail ?

Patrick Massaïa : Je travaille dans la partie photo du S.I.M. (Service d'Information Municipal) d'Aubagne. Nous sommes deux à photographier pour les publications municipales, mais aussi à assurer l'archivage systématique d'un certain nombre d'événements qui se passent ici, même si toutes les prises de vues ne sont pas utilisées pour la publication. C'est un archivage simple, la constitution d'une mémoire visuelle. Dans ce but, je suis amené à suivre l'actualité municipale dans son ensemble. Nous sommes informés de toutes les manifestations grâce à un réseau interne efficace, mais nos besoins ne sont pas ceux de la presse quotidienne. Nous n'avons pas de carte de presse ni les mêmes prérogatives que les journalistes de presse. Nos conditions de travail ne sont pas non plus pareilles : il nous arrive d'être être sur le terrain tous les jours, week-end compris !Filigranes : Que se passe-t-il dans la tête d'un photographe municipal quand il prend des vues professionnelles ?

Patrick Massaïa : Un événement, j'essaie de le ramasser en une vue. Prenons par exemple le Festival du Rire. Il s'agit d'avoir des images de la ville avec des habitants ou des touristes, si possible en train de s'esclaffer, le tout sur une place d'Aubagne reconnaissable. La photo doit résumer en une fois tout ce qui se passe. Mais cela ne suffit pas. Nous devons couvrir tout le festival. S'il suffisait de faire cette image ! Il faut penser à l'utilisation ultérieure des images qui peut être multiple. Cela permet à la Ville d'avoir son propre "book", d'ajouter des photos aux dossiers de demandes de subventions. Cela sert aussi à toutes les annonces, aux affiches, aux catalogues, etc. Bref, une seule image ne suffit pas.Filigranes : Est-ce que tu as le sentiment d'évoluer dans tes prises de vues professionnelles au fil des ans ?

Patrick Massaïa : Nous avons un client, c'est la Mairie. Pour les manifestations publiques, la demande, c'est par exemple de faire apparaître qu'elles sont bien fréquentées, photos à l'appui. La fréquentation est en effet un des critères de réussite. Nous avons en chantier de multiples publications : Aubagne au jour le jour, A tout âge, le Magazine, mais aussi les catalogues de toutes les expositions, sans parler de l'information de la communauté d'agglomération. Mais peu à peu d'autres demandes, d'autres besoins apparaissent.

- 1 -

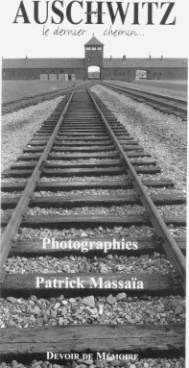

AUSCHWITZ,

le dernier chemin

Patrick Massaïa : L'exemple du voyage à Auschwitz le montre bien. Aubagne est membre de l'Association française des Communes, Départements et Régions de paix. Elle organise chaque année une grande manifestation autour de la paix en relation avec la ville d'Hiroshima ainsi que bien d'autres initiatives tout au long de l'année, notamment avec les enseignants, les lycéens, les rescapés des camps.

Dans le cadre de mon activité professionnelle, j'avais assisté dans différentes classes de lycées et de collèges, aux interventions des quelques derniers rescapés des camps habitants de notre ville. J'avais alors pris conscience que ces témoins étaient des personnes fort âgées et que les occasions de les entendre seraient forcément de plus en plus rares. Il y a là un devoir de mémoire à étayer, des relais à prendre… Les relais, on les prend comme on peut. La question du témoignage me parlait.

J'étais en contact avec un élu de la Commission municipale de la Paix lui-même en relation avec la communauté juive de la ville et avec les associations d'anciens déportés. Je lui ai proposé de travailler sur ce sujet. C'était pour moi un défi et cela m'intéressait pour des raisons historiques.

J'avais conscience que mon regard de créateur, légèrement décalé par rapport à mon regard professionnel serait utile pour collecter ces nécessaires témoignages. Tout cela appuyé sur la perspective de création d'un Centre de ressources, d'un lieu de mémoire, dans la ville. C'était aussi un engagement personnel, un défi pour mon regard, mon esprit, ma sensibilité.Des anticipations, un projet

Patrick Massaïa : Au départ, j'avais l'idée de faire quelque chose d'artistique. Je travaille la photo en dehors de mon boulot, avec le souci de poser sur les choses un regard créateur et je pensais que… Quand je suis arrivé sur le lieu d'Auschwitz, je ne sais si c'est le lieu lui-même ou l'histoire qui m'ont rattrapé, mais j'ai eu un gros moment de flottement, un énorme doute…

J'avais un projet, des idées préalables. Or là tout s'est écroulé. Je ne connaissais pas le lieu. Je ne voulais pas faire la même chose que tant d'autres, or, sur place, j'ai vite compris que la contrainte est précisément qu'on est obligé de faire la même chose. On se retrouve devant des lieux qui n'ont pas bougé - il manque bien sûr l'élément humain d'époque - mais ces lieux ont déjà été longuement photographiés, ont usé pas mal d'encre pour l'histoire et les sentiments. Je ne voulais pas d'artifice du type filtre de couleur, de flou ou autres.

Je me suis donc retrouvé avec quelque chose qui était complètement nu et cru. Brut d'histoire, fort en émotions, que devais-je en faire ? Je ne savais pas. J'ai douté jusqu'à la lecture de mes images contact. Ce lieu, je ne voulais pas le trahir.Photographier un lieu vide

Patrick Massaïa : Le problème c'est justement que ce lieu est vide… C'est cela qui étonne. Un lieu aujourd'hui désert et tellement chargé d'histoire qu'on y ressent un grand malaise.

Dans toutes mes photos le regard est à hauteur d'homme. J'utilise souvent le panoramique qui permet de mieux se rendre compte de la taille du lieu et qui produit un effet de balayage renforçant le sentiment d'un espace plat.

En effet, donner l'échelle, c'est important. Cela m'a fortement marqué lors de la visite. Surtout quand on pense qu'il y avait là des milliers de personnes, que c'était en permanence un immense champ de boue, largement surdimensionné. La taille de ce lieu est significative du nombre de personnes qui étaient là. Avec le four qui fonctionnait tout le temps, on imagine ce que cela pouvait donner en ce qui concerne la masse humaine qui défilait dans ce camp dit de concentration, lequel, au fil du temps, s'est transformé en camp d'extermination. Une industrialisation de la mort en quelque sorte.L'aspect visuel est donc très important. Quand j'ai vu Auschwitz, j'ai saisi l'horreur, j'ai compris les mots assassinat et extermination. J'insiste sur assassinat, car dans les chambres à gaz, (à Maidanek il y a des petits hublots sur les portes et les murs des fours), les bourreaux étaient au spectacle. Ces hublots n'avaient pas seulement pour but de permettre de constater la mort, il y avait un côté pervers dans tout cela.

Cette taille associée à l'idée de masse humaine, on la sent partout. A Birkenau, les personnes arrivaient par trains entiers dans le camp, face aux chambres à gaz et subissaient un tri immédiat : "Vous, ici, et vous, là-bas…". La moitié partant immédiatement en fumée. C'est à la fois une image mais aussi et malheureusement une réalité cauchemardesque.

Même si on le dit, même si on l'explique avec des mots, sur place, du fait même de l'énormité des choses, on éprouve un choc terrible. Tout souligne combien cette "solution finale" était monstrueuse.Un lieu qui parle lui-même

Patrick Massaïa : Comment allais-je pouvoir transmettre tout cela à d'autres si ce n'est en le montrant ? A Auschwitz, le lieu lui-même parle. Il s'est imposé à moi, sans fard, sans rien. J'ai simplement apporté ma façon de regarder et ce sentiment de dimension que je viens d'évoquer. C'est d'ailleurs ce qui a le plus frappé tous ceux qui ont vu l'exposition.

(Patrick Massaïa nous montre quelques-unes de ses photos)Filigranes : Ici, ce qu'on voit c'est une croisée de fil de fer barbelé…

Patrick Massaïa : Oui, mais on reconnaît aussi, à l'arrière-plan, des baraquements, légèrement flous. On se demande quelle est l'échelle.Filigranes : Sur cette photo-là on voit des rangées de fils de fer barbelés à côté d'un bloc en bois, un baraquement de taille réduite, avec une petite fenêtre. On imagine le regard de ceux qui étaient dedans…

Patrick Massaïa : Mais on y voit aussi deux autres fenêtres, comme des yeux…Filigranes : Cette autre photo est en deux parties : d'une part, une palissade de bois qui occupe une bonne moitié de la photo et, à côté, la fameuse entrée d'Auschwitz, tristement connue et symbolique. Comme si quelqu'un avait regardé de derrière la palissade.

Là, une vue en panoramique, une plongée sur une double rangée de châlits, de part et d'autre d'une allée centrale.

Patrick Massaïa : Ici aussi le panoramique renforce l'impression de dimension du lieu. Le spectateur est incité à calculer à partir du nombre de personnes pouvant occuper chacun des niveaux d'un tel châlit, combien en tout... Je passe sur le calcul exact. Les nazis arrivaient à placer ainsi un millier de personnes par bloc.

- 2 -

De la photo à l'expo,

de l'expo à la parole…

Patrick Massaïa : L'expo que j'ai faite au retour, je l'ai construite comme un trajet, selon la progression de quelqu'un qui se trouve et se déplace dans le camp sans y être, sans avoir les bruits et les odeurs. J'ai laissé là l'espace à l'imagination du visiteur, qui obligatoirement subit, par le biais des images et leur charge historique, la montée de l'angoisse, et l'horreur quelles peuvent susciter.

La mise à disposition des photos dans une expo permet d'ouvrir le dialogue avec le public et d'aborder un certain nombre de questions. C'est bien ce que je voulais : que les photos déclenchent des réflexions et des échanges. Cela s'est vérifié pour les visiteurs de tous âges, lycéens, habitants de la ville, visiteurs de passage à travers une multitude de discussions non, pas techniques (quel appareil, quel film, etc.) mais à propos du lieu !Filigranes : Ceci fait écho à des ateliers d'écriture que nous avons animés sur ce type de sujet. Par exemple à un atelier sur Hiroshima. Nous nous sommes plusieurs fois heurtés au refus des personnes de travailler sur ces questions. Un des arguments avancés était qu'on ne pouvait pas écrire parce qu'on n'y était pas… Pour cette raison, on ne pourrait pas témoigner ! L'exposition pose donc la question de la possibilité même de témoigner. Comment le faire quand on n'a pas été témoin direct, simplement au nom d'une nécessité citoyenne, vu qu'il ne manque de photos ni sur les camps, ni sur leur libération ?

Patrick Massaïa : Certes, mais on commence réellement à travailler sur ce capital de photos depuis deux ou trois ans seulement sous l'aspect de la mise à disposition pour le grand public. Je pense à la photo de femmes nues qu'on voit courir dans un bois, certainement poussées par les nazis vers la chambre à gaz, la mort. Une photo que tout le monde connaît, prise par un gars qui a réussi à faire entrer dans le camp un appareil en pièces détachées et puis à réaliser quelques clichés. Quelles étaient ses intentions si ce n'est de dénoncer ? Cet homme a pris des risques insensés, ce n'était pas de l'inconscience mais du courage. Déjà le besoin de témoigner.

Le problème est complexe. Certaines personnes refusent d'en parler sous le prétexte que c'était avant. D'autres parce qu'elles ont essayé de le faire mais qu'on ne les a pas crues. Ou alors, elles ne veulent plus en parler parce que c'était une horreur pour elles. Ce dernier argument, on l'entend ici et là parmi les rescapés qui apportent leur témoignage. Du coup, on risque de n'en parler jamais et ainsi de faire le lit des négationnistes. La première réaction de ceux qui étaient avec moi à Auschwitz a été de dire : mais pourquoi le négationnisme ? On est sur le lieu même, on voit le camp. Nier cela est quand même incroyable !

Par ailleurs, en creusant la question des photos, on s'aperçoit que l'on profite de l'ignorance du public et ce à plusieurs titres : par exemple, les armées qui ont soi-disant "libéré" les camps, sont en réalité "tombées" sur les camps. Les gens de terrain n'étaient pas au courant, contrairement à la haute hiérarchie… qui d'ailleurs n'a jamais envoyé aucune bombe sur le nœud ferroviaire qu'était Auschwitz.

Je considère la photographie comme obligatoirement subjective, ne serait-ce que par le fait quelle a un cadre et que l'on ne voit pas ce qui se passe en dehors de ce cadre. Et puis les sociétés ont toujours caché quelque chose à la population et pas seulement en temps de guerre.

(c) Photographie de Patrick Massaïa

Le risque de l'excès d'images

Filigranes : Nous avons récemment visité à Berlin une expo sur l'Holocauste. Elle attirait énormément de visiteurs, tous très recueillis et complètement catastrophés. Une expo qui débordait de photos, de films, tantôt des documents d'époque, tantôt des productions plus récentes présentant en particulier divers lieux de mémoire ou de recherche historique, aux USA, en Israël et ailleurs dans le monde. Une inflation de documents iconiques. N'est-ce pas un risque ? Le paradoxe serait qu'il y aurait d'un côté une certaine peur de parler de ces questions, et de l'autre comme un excès de documents pas toujours ou insuffisamment analysés ?

Patrick Massaïa : Je pense que c'est une bonne chose que la frange de la population mondiale qui s'appelle "photographes" montre et qu'elle ne n'arrête surtout pas de le faire. C'est bien, parce que les "vrais" témoignages", ceux des survivants, un jour proche, vont s'arrêter. Se déplacer sur les lieux comme ils le font et à chaque fois revivre tout cela, on n'image pas l'émotion ! Ils vont en parler pendant cinq ans, dix ans encore, mais après ? Il y a donc urgence. Les trois témoins qui étaient avec nous avaient entre soixante-quinze et soixante-dix-huit ans.Le travail du photographe

Patrick Massaïa : Mon souhait aurait été d'avoir la possibilité de passer deux semaines sur les deux camps : Auschwitz et Birkenau et les autres camps plus petits aux alentours. Donc, de me mettre aussi à la recherche de traces moins visibles, de pouvoir faire travailler mon œil, d'avoir du temps pour cela et qu'un des survivants m'accompagne et me parle.

Le jour de notre arrivée - c'était en novembre, la nuit tombait déjà - j'ai fait des photos à toute allure en m'efforçant de trouver quelque chose. En plus, il commençait à pleuvoir. Le lendemain, deuxième lieu : Birkenau. Nous y sommes restés sept heures. Finalement, je m'aperçois qu'en sept heures, je suis passé à côté d'un tas de choses. Il y a des photos que je n'ai pas faites, par pudeur peut-être, d'autres que je n'ai pas vues, enfin celles terribles qui resteront gravées à jamais dans ma mémoire. Maidanek, ce dernier camp est impressionnant car tout est là, rien n'a été détruit. Les nazis ont appris l'arrivée de l'armée russe très tard et ont fui dans la précipitation sans avoir le temps de faire disparaître quoi que ce soit, même pas le tas de cendres. Tout était là, même les occupants quand les Russes sont arrivés. S'il en avait été de même à Birkenau, le tas des cendres aurait été gigantesque. Il y a en a un peu mais on ne les voit pas. On ne voit que le fameux petit lac qui a donné lieu à la photo "bucolique" bien connue. Il ne manque plus que la buvette et la barque... Or c'est là le réceptacle d'une majeure partie des cendres.Filigranes : Tu arrives là-bas avec un appareil photo. Comment travailles-tu ? Comment peux-tu travailler dans un tel environnement ? Comment peux-tu "gérer" l'émotion ? Quel rôle jouent tes acquis professionnels, ton expérience ?

Patrick Massaïa : Il y a deux possibilités. Soit le photographe rentre son appareil dans son sac et fait la visite comme les autres (en se disant, je suis un artiste, j'ai besoin de temps, je reviendrai), soit il fait comme j'ai fait : il se bouscule et s'oblige à travailler, avec l'idée qu'il veut revenir chez lui avec quelque chose, qu'il le faut. C'est le défi !

Avant de partir, pendant une semaine, toute mon activité a été de me mettre en condition pour avoir le regard libre de toute contrainte, quelle qu'elle soit. Oublier tout ce que j'avais pu voir afin de découvrir le lieu tel qu'il est. Ne pas subir l'histoire, avoir une distance entre le sujet et moi, ce que je peux avoir facilement dans d'autres cas, mais pas ici.

Mon travail essentiel sur place a été de garder la distance. Cela me permettait de voir. Comme je faisais partie d'un groupe, il fallait donc que je quitte le groupe et, de temps en temps, il me fallait y revenir. A ce moment-là j'entendais les témoins. En tant qu'homme, j'étais bien évidemment intéressé par ce qu'ils disaient. En tant que photographe, je puisais là de quoi rectifier mon regard, découvrir et voir autrement. Je partais vérifier s'il existait des traces de ce que les témoins disaient et j'ai dû faire deux fois plus de kilomètres que les autres visiteurs.

Le temps que j'aille sur les lieux, je découvrais d'autres choses pendant le trajet. C'est que le photographe, contrairement à l'écrivain, est obligé de travailler sur place. Il ne peut pas faire son travail après coup, après la visite, dans sa chambre. En outre, j'avais promis à Aubagne de ramener quelque chose, il fallait que je tienne mon engagement. Je ne pouvais pas revenir avec des choses inutilisables. C'est là que je mesure l'évolution de la demande municipale : faire appel à des compétences acquises en dehors du travail de photographe municipal proprement dit.

La construction des photos d'Auschwitz est à l'image du lieu, c'est-à-dire géométrique, répétitive, en un mot militaire. Le format de tirage, je ne l'ai pas choisi avant, mais en règle générale je pense qu'à partir de 30x40 on commence assez bien à voir les détails.

-3-

L'amateur, le professionnel,

le formateur

Filigranes : Quand on prend des clichés, on ne sait pas ce qu'on a dans la boite…

Patrick Massaïa : Oui, l'incertitude est grande, c'est toujours ainsi. La différence entre l'amateur et le professionnel est que ce dernier a quand même plus d'assurance et sait qu'il rapportera quelque chose. En travaillant en noir et blanc, j'ai pris des habitudes, des réflexes. Dans le domaine de la photo, la technique est énorme. Ne parlons que de l'argentique pour le moment. Pour ce qui est du matériel proprement dit, il n'y a pas trop de différence entre les appareils. Si on a un peu d'argent, on trouve du haut de gamme sans problème. Amateurs comme professionnels on est donc tous en gros au même niveau matériel.

Qu'est-ce qui distingue alors l'amateur du professionnel ? Le professionnel, c'est celui qui sait remplir le cadre, qui y arrive, élégamment ou pas, et qui va, au retour, pouvoir sélectionner ses images. Il a la technique, plus une capacité de lecture importante.

A la différence de l'amateur qui se pose toujours des questions sur tel ou tel réglage, le professionnel s'habitue à une technique et a la garantie de résultat. L'amateur est en général perdu dans ses réglages. Le professionnel, non. Moi par exemple, je me suis fais une technique dans laquelle je me sens bien, uniquement pour pouvoir l'oublier et me consacrer à mon oeil.

Filigranes : Parle-nous de ton activité de formation…

Patrick Massaïa : J'ai monté des stages photos à l'étranger. J'ai, par exemple, une pratique qui consiste à projeter des photos de grands photographes ou pas. Une quarantaine et assez rapidement. Puis, je demande quelle est la photo qui a marqué chacun. Tout le monde en a une. Je ne demande pas d'expliquer, de dire laquelle ou pourquoi, mais de la dessiner. C'est là que l'amateur ou le débutant découvre que son regard n'est pas assuré : il a mélangé deux images, il a oublié un élément important, etc. Il est clair qu'au départ on ne sait pas lire ou regarder simplement.

J'ai aussi imaginé un atelier dans lequel je démarre avec une collections d'objets ordinaires, de la poupée Barbie à… Tout est gris. Je déclare aux participants : "Je vais vous apprendre à faire de la photographie sans appareil ! Vous allez monter votre photo en plaçant ces objets derrière un petit rideau…" Au début, ils ne comprennent pas bien. En fait, je leur demande de créer avec des objets quelque chose qui serait figé dans un cadre. Une fois l'installation faite, les petits rideaux fermés, ils ont à décrire "la photo" ainsi créée. Là aussi, certains suppriment les détails, les aspects incongrus des objets proposés (par exemple, un éléphant avec une seule défense...)

Après, je propose à chacun de faire des photographies. Qu'importe le thème ! Je demande avant le développement de désigner la photo qui sera la plus intéressante. La photo, cela devient intéressant quand on sait ce qu'on a vu, qu'on va chercher immédiatement sur la planche-contact ce qu'on avait déjà mentalement repéré et qu'on le trouve !

Mais il arrive que des choses inattendues soient entrées dans le cadre. C'est magique, il se passe quelque chose. Il y a des photographes qui ne pratiquent d'ailleurs que comme cela. Ils vont sur un lieu. Ils savent que des choses vont se passer. Ils prennent des photos, ils rentrent des images en quantité et bien souvent, c'est en relisant leur planche-contact qu'ils découvrent telle ou telle chose en plus. C'est ce qui s'est produit pour la photo de la maison des kapos à Auschwitz 1, à l'entrée de la prison. Elle comporte un reflet inattendu, une sorte de mise en abîme, montrant ce qui se trouve à la fois devant et derrière le photographe et puis la présence des miradors, des fils de fers barbelés, du bois brut du baraquement, tout y était. C'est une image qui synthétise assez bien les camps de concentrations.Filigranes : N'est-ce pas là une sorte de déformation professionnelle d'avoir un regard tellement aigu… comme si l'homme n'avait pas aussi en lui cette autre faculté qui est d'imaginer des choses, même s'il ne les a pas vues ?

Patrick Massaïa : En fait, faire de la photo, c'est se forcer à regarder. Aujourd'hui, nous sommes abreuvés d'images, mais nous ne les regardons pas et ne savons pas le faire. Or voir, c'est comprendre.

Dans l'histoire de la photo…

Filigranes : Comment situer ton travail dans l'histoire de la photo ?

Patrick Massaïa : Je ne fais ni du reportage ethnographique du type National Geographic, ni de la photo créative absolue. Au fond, je ne sais pas bien me situer. J'adore le travail de photographes comme Salgado, même si je me sens incapable de faire comme eux. Je me reconnais aussi dans Depardon, dans ses espaces vides où il ne se passe rien, où en réalité il y a la lumière et l'émotion.

Filigranes : As-tu essayé de regarder ta ville, non comme employé du S.I.M. mais comme photographe ?

Patrick Massaïa : C'est difficile, car cette ville, je la regarde toujours comme photographe municipal. Difficile de se fabriquer un regard neuf.

Il y a deux ans, avec l'association Alphée, notre projet était précisément de photographier notre ville. Cela a donné lieu à un livre "Aubagne, points de vues" aux Editions Muntaner. Divers textes accompagnaient les photos, notamment celui d'un journaliste qui a travaillé comme un photographe, étape par étape, écrivant comme s'il faisait un voyage en taxi. Il décrivait des tronçons de la ville, des cadres comme s'il les voyait à travers un objectif. C'est donc paradoxalement un travail totalement subjectif du fait même de choisir un cadre.La photo et la parole

Filigranes : La photo se suffit-elle à elle-même ou a-t-elle besoin, à un moment donné, de rencontrer un texte, une parole ?

Patrick Massa ïa : Je ne pense pas que la photo se suffise à elle-même, mais un tableau non plus. Les artistes ne sont pas tenus d'expliquer ce qu'ils font, même si, pour être mieux connus et compris, c'est parfois nécessaire… En effet, même quand le sujet "s'impose", comme on a pu le redécouvrir récemment dans l'expo des photos de la guerre d'Espagne (avec celles d'un Robert Capa, par exemple), il faut quand même pouvoir dire un minimum quant au lieu où la prise de vue s'est faite, à l'objet de la photo, aux personnages représentés, aux possibles intentions du photographe, etc. Je crois que toute photo a besoin qu'une parole soit posée sur elle, pas une explication mais des mots, une légende. Certes, il faut se garder d'être systématique en la matière. Est-ce intéressant d'avoir le commentaire du photographe lui-même ? Cela dépend, c'est au cas par cas.Un projet en Ardèche….

Patrick Massaïa : Actuellement je fais de la photo en noir et blanc que je colore après-coup et du noir et blanc que je laisse en l'état. Mon travail de création photographique consiste en partant du noir et blanc à apporter éventuellement de la couleur, à la main ou à l'ordinateur. C'est aux confins de la photographie. Ce n'est pas de la peinture et ce n'est plus de la photographie non plus. C'est une démarche unique, même si le produit est différent selon les cas. C'est toujours une affaire de regard. Je suis un photographe classique. C'est-à-dire que je suis plus photographe que plasticien. Je crains la pollution par la couleur. La couleur n'est pas forcément l'amie des photographes.

J'ai fait des photos en Afrique du Nord et aussi une série de prises de vue sur un coin d'Ardèche. Je n'avais jamais photographié cet endroit, par peur de tomber dans la carte postale peut-être, jusqu'au jour où j'ai décidé de travailler sur un espace bien délimité - cinq cents mètres d'une rivière, un tronçon entre deux ponts - avec l'idée que j'allais y trouver quelque chose. L'endroit en lui-même n'a rien d'exceptionnel. Là, la démarche est en quelque sorte de narrer le lieu, de montrer ses métamorphoses au fil des saisons. Si j'ai travaillé une certaine prise de vue à l'automne, j'y reviens au printemps et ainsi de suite… On ne peut pas tout résumer avec une seule image. C'est comme dans l'expo Auschwitz, il y a une montée en puissance.Filigranes : Dis-nous ce que tu vois ?

Patrick Massaïa : Sur cette photo, un château et petit à petit je m'approche de l'eau, jusqu'à la perte d'équilibre, la perte de repères. On ne sait plus vraiment où on est, avec ces arbres qui sortent de l'eau...

Cette autre photo, vous la tenez dans un sens, mais elle a été prise dans un autre sens. Il n'y a que cela qui est à l'air libre. Il y a un petit courant… La particularité de cette rivière, c'est de disparaître quasiment pendant l'été, elle passe sous les galets… Là, sur cette autre vue, j'ai laissé parler des petits galets qui ne sont certainement pas TOUT le lieu.

En Ardèche, dans ce type d'environnement, je laisse tomber toutes mes autres préoccupations pour me consacrer à la photo exclusivement. Particulièrement sur ce travail qui m'a fait découvrir que la liberté c'est le choix de ses contraintes.

A Auschwitz, je me trouvais dans un lieu tellement fort que je ne pouvais pas fonctionner comme d'habitude. C'est toujours le lieu qui parle, mais entre l'Ardèche et Auschwitz, il ne dit pas du tout la même chose.

La photo permet de dévoiler différentes facettes de soi. Mais au fond, elle est surtout un prétexte à rencontre, y compris à la rencontre de soi. Appareil sur le ventre, on part à l'aventure…

Cet entretien a été réalisé

par Odette et Michel Neumayer