Parcours de vie

J'ai grandi dans une famille et un réseau d'amis qui les entourait où pratiquement tous les courants l'éducation populaire étaient représentés. C'est mon enfance je suis né en 1939.

Les premiers fils ont été tissés par ma mère institutrice. Juste avant la guerre en 1933 alors qu'elle commençait sa vie avec mon père, elle était secrétaire de la maison de la culture de Toulon un lieu où passèrent Eluard Aragon, Malraux et d'autres poètes et des peintres aussi. Ce n'était pas une institution juste un petit lieu avec des rencontres. Son action militante n'a pas duré très longtemps mais ça l'a fort fortement marquée et nous-mêmes ensuite par ses innombrables récits.

Plus tard après la guerre elle est devenue intime avec une amie institutrice qui lui a fait connaître un groupe de folklore provençal marseillais Rouge : le Calen, crée par le poète provençal Jorgi Reboul : danses chants et langue provençale qui se démarquaient du folklore des catholiques, plutôt de droite.

Ils étaient militants, portaient des costumes traditionnels, honoraient Mistral mais revendiquaient leur engagement à gauche.

Ils étaient aussi liés au mouvement des « Ajistes » les auberges de jeunesse avec un fond anarchiste.

Aussi des enseignants (Freinet) avec l'arrière-plan, le mouvement de Jean Giono, son retour à la terre et son pacifisme. Ma mère n'a jamais été communiste, plutôt compagnon de route, moi j'ai adhéré très jeune.

Je viens de là.

Filigranes : Et la guerre ?

JPD : Mes parents ont traversé la guerre sans drames. Avec beaucoup de chance. Le bateau de mon père avait été stoppé à Cayenne au moment de la déclaration de guerre. Rentré en France il s'est retrouvé éducateur responsable d'un chantier de jeunesse à Marseille !

Il ne faut pas croire la légende de l'éducation populaire : tout le monde ne s'est pas retrouvé dans le Vercors pour l'inventer. Il faut arrêter de se raconter des histoires ! Ils ont fait comme ils ont pu avec toutes les contradictions possibles, avant tout soucieux de notre sécurité.

Quelques étapes sur le chemin vers le cinéma

JPD : Ma première expérience qui s'articule avec le cinéma : j'ai neuf ans, le groupe du Calen décide d'aller passer Noël aux Baux-de-Provence. À l'époque le village est en ruine, Personne n'y habite : juste l'église la place et l'auberge de jeunesse tenu par un ami anarchiste. Le groupe folklorique souhaite assister à la messe de minuit la plus traditionnelle qui soit avec les moutons et leur berger.

Voilà qu'arrive un mec en vélo avec une remorque et dedans un projecteur de film de 16 mm. Ami du père de l'aubergiste, il installe son projecteur dans la grande salle voutée et il projette le film « les migrants » de Charlot !

Si j'essaye de me souvenir ce qui me reste de cette expérience, c'est le plaisir intense de la soirée, l'écran, la façon dont cette machine se met en marche et puis ce personnage de Charlot !

Dans cette enfance là, l'autre rupture qui va fonder la suite c'est l'Éducation Nouvelle.

Ma mère est institutrice et en réalité l'Éducation nouvelle c'est l'histoire de mon père du côté des Céméa et du scoutisme. Ma mère résiste plutôt à cette pédagogie active. Mais voilà que le lycée Marseilleveyre s'ouvre à 10 minutes de la maison et que ses deux enfants entrent en sixième. La question était de savoir où nous inscrire, à Marseilleveyre ou pas. Ma mère hésitait parce que c'est le lycée de la grande bourgeoisie marseillaise.

Filigranes : pour toi c'est quoi ? C'est la découverte des classes sociales ?

JPD : Pour moi c'est plutôt la découverte d'une pensée pédagogique, d'une expérience complètement différente de l'enseignement. Trois sixièmes, 75 élèves, des profs qui travaillent ensemble, inventent une vie scolaire ouverte vers l'extérieur : on fait des études de milieu, de véritables réflexions-découvertes.

En quatrième on travaille une année entière sur les mines de Gardanne. J'y ai découvert concrètement la vie ouvrière, le syndicalisme.

Notre enseignant de français, très influencé par Jean Vilar et le TNP nous propose de réaliser un jeu dramatique : un travail de mime où il raconte une histoire avec une voix absolument magique, il fait le montage sur une bande musicale où je découvre Ravel et Debussy. Nous on mime et on joue.

En sixième on joue l'Odyssée et on remporte à Paris le grand prix national de l'UFOLEA. En cinquième je suis le personnage principal d'un autre jeu dramatique, on est invité hors concours à Paris. Je me retrouve à jouer pendant 1h30 sur la scène du théâtre des Champs-Élysées. La salle est pleine, Ç'a été une expérience énorme, un peu limite je pense parce que on s'est retrouvé dans des enjeux d'adultes, notamment celui de la survie du lycée qui était menacé de sa normalisation dans les cadres de l'éducation nationale et de sa perte d'autonomie pédagogique.

Allez à L'IDHEC

JPD : À Marseilleveyre trois ou quatre enseignants, dont Georges Rouveyre, animent un ciné-club :

l'un deux adore les machines et donc on a des caméras dans les pattes. La manipulation de l'outil à très vite été un grand plaisir.

À 14 ans je lis un numéro de Regards (une revue du parti communiste) et sur la couverture de la revue une photo de Gérard-Philipe où il dit « si vous voulez faire du cinéma allez à l'IDHEC » (Institut des hautes études cinématographiques). Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ?

En 1959 je passe mon bac. Les professeurs me proposent de faire un film sur le lycée. Je décide de passer le concours d'entrée et je vais à Paris. Deux ans de préparation et je rentre dans cette école en tant qu'opérateur. J'y rencontre un professeur, un personnage important de mon histoire, Ghislain Cloquet l'opérateur de tous les court-métrages d'Alain Resnais, l'opérateur de Jacques Demy dans Les demoiselles de Rochefort.

Je vis avec lui une formation à l'image de deux années complètement folles (parce qu'il travaillait en même temps sur Le trou de Jacques Becker). Un jour, on était quatre opérateurs, il vient et il nous dit : « Je vais m'en aller pendant 15 jours je vous laisse avec… ». Il nous a laissé avec une espèce de vase très laid couvert de cactus et des coquillages. Je ne sais pas où il avait trouvé ça ! Il nous dit : « J'ai les bouts d'essai d'un film". C'était les rushes de Les statues meurent aussi, court-métrage d'Alain Resnais et Chris Marker, un travail étonnant sur la statuaire africaine réalisé en 1953 et interdit par la censure pendant très longtemps. "Donc voilà, dit-il, vous avez ces bouts d'essai, vous avez ce vase, vous vous dém… et vous me faites 600 plans". On avait tout ça et on a commencé. Cela voulait dire : on doit cadrer là et pas là, on l'éclaire autrement etc. Au bout de deux jours, on était comme des fous, on ne s'arrêtait plus, à changer ceci et cela. On tournait autrement.

J'y reviendrai plus tard : le cinéma c'est un langage, une matière, des gestes, pas une langue.

On était avec l'objet on s'en est emparé avec notre caméra en nous confrontant à tous les possibles, comme Alain Resnais et Ghislain Cloquet l'avaient fait avant nous avec les masques africains, très compliqués à filmer en bois noir.

L'État et l'Education populaire

JPD : Au moment où je termine l'IDHEC Ghislain Cloquet me propose d'accompagner à Boulouris des instructeurs d'Art Plastique du Ministère de la jeunesse et des sports pour faire avec eux un film sur leur stage. C'était une de ces actions développées par l'État depuis la fin de la guerre, dans le cadre de l'éducation populaire : la découverte d'une expérience d'éducation artistique et de sa pédagogie.

À la Libération l'État s'est emparé de la question : qu'est-ce qu'une politique culturelle publique ?

Où l'on retrouve Vilar et le TNP ! Bref, toute une série d'artistes, de gens de théâtre, des plasticiens des musiciens avaient accepté et trouvé intéressantes l'aventure des stages de réalisation, des expériences artistiques vécues avec la population et financées par l'État.

Le film terminé, il me propose de venir travailler avec eux et de me coopter au sein du Ministère de la jeunesse et des sports. Là, ils me disent : « Viens avec nous parce que du point de vue du cinéma, chez les instructeurs Jeunesse et sports, il n'y a pas d'artistes ». Il y avait d'un côté des fous furieux du cinéma amateur, de l'autre côté des fous furieux du ciné-club. "On a besoin d'une autre expérience, une expérience du cinéma".

J'ai accepté cette proposition. Et je me suis dit : « Pourquoi cette expérience, cette pratique artistique et pédagogique ne pourrait-elle pas se vivre au-delà du temps du stage, dans la vie quotidienne d'une population ?". Pour moi la dimension politique était forte. Ça a été à ce moment-là, une sorte de bouleversement.

J'étais très tôt sensible à la décentralisation, pas simplement pour quitter le centre, Paris, mais surtout pour faire autrement. C'était l'époque où l'on découvrait aussi des nouveaux matériels, les caméras autonomes silencieuses, le 16 mm, le cinéma direct, le cinéma canadien, Jean Rouch.

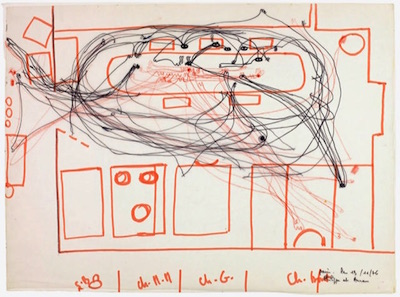

Mon mémoire de fin d'études de l'IDHEC est un écho mal foutu de cette hypothèse. J'ai très maladroitement cherché à établir un lien entre la décentralisation théâtrale et les nouveaux outils du cinéma direct ! Mon directeur de mémoire, un grand chef opérateur Pierre Lhomme, me l'a validé sans bien comprendre où je voulais aller.

« Le moindre geste »

Filigranes : c'est à cette époque de ta vie et que tu réalises Le moindre geste ?

Dans quel état d'esprit l'as-tu fait ? Dans quelle relation étais-tu avec Deligny ?

JPD : À peine avais-je commencé à installer mon projet, élaboré quelques pistes, que le directeur du centre social de la Maurelette, Jacques Allaire, me propose de monter un film inachevé, tourné dans les Cévennes par un groupe réuni par Fernand Deligny. J'ignorais tout de lui et de sa tentative. J'ai visionné quelques plans de ce travail. Sidéré, ébloui, retrouvant toute la force du cinéma que je venais juste de découvrir, je me suis engagé sans hésiter dans ce montage pour faire ce film. J'ai souvent dit que c'est lui qui m'a fait.

(Hommage à Frenand Deligny)

La question sémiologique

Le cinéma, langue ou langage ?

JPD : Fernand Deligny l'a écrit : « L'image ne dit rien, elle est autiste. L'image est sans doute du règne animal… »

Pour moi le cinéma n'est pas une langue. Il n'y a pas de grammaire, pas de code. Chaque cinéaste invente son propre langage, comme Bach, Cézanne ou Miles Davis, le leur.

Quelque chose se travaille avec des images et des sons, avec des paroles, des mots aussi.

Cela ne se démonte pas, au sens où je n'ai pas besoin de savoir quelque chose pour prendre du plaisir, pour être avec Charlot. Pas besoin de savoir ce qu'est un découpage, un gros plan, Un plan d'ensemble. Pour moi la lecture de l'image ça ne veut donc rien dire. On n'apprend pas à lire des images.

Parce qu'on est envahi d'images bavardes il faudrait qu'on apprenne à les décoder ! Dans les écoles on entraîne le cinéma dans une impasse avec l'éducation à l'image. On ne va pas au cinéma pour apprendre quelque chose sur l'écriture cinématographique ; je n'ai jamais fait de débat en disant au public : "Maintenant on sort du fond et on passe à la forme ! Où est-ce qu'il y a des travellings ?" Entre langues et langage il faut dissocier : il y a dans le langage quelque chose du corps, de l'émotion quand on construit avec des images, des sons, du bruit, des musiques. C'est de la durée, du mouvement en acte.

Un film propose une expérience ; cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de théorie possible, de recherche savante sur le cinéma, mais les tentatives des linguistes pour élaborer les éléments d'une langue cinématographique, je considère qu'elles ont échoué. Il n'en reste rien aujourd'hui en dehors des textes de Pasolini qui est le seul à avoir réellement essayé mais parce qu'il était poète.

Filigranes : Et l'écriture ?

JPD : C'est autour du mot « dire » qu'il faut se poser des questions. Dans une œuvre, que ce soit celle d'Antonioni ou de Charlot, il y a un moment où, non seulement elle te dit quelque chose, mais elle te « fait dire ». Elle te provoque à être, à penser, sinon il n'y a rien…

J'écris parce que j'ai un désir. Avec les mots je manipule une matière très particulière qui est pour moi abstraite qui n'a pas de goût. Une image, je la prends. Une couleur je la mets sur un tableau. Une note, je la fais sonner.

Les mots me renvoient à quelque chose de plus compliqué. Avec eux il n'y a pas la même évidence de la présence. La manière dont, dans la langue, se joue l'articulation des mots les uns avec les autres, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas.

L'image, les mots : fabrication, création, communication

JPD : Certes avec le cinéma, on ne peut pas dire qu'on n'entre pas dans un processus de fabrication, mais il n'y a création artistique que si, il y a expérience. À un moment donné, j'ai vraiment eu des relations avec deux ou trois grands cinéastes et je les ai toujours rencontrés du côté de l'artisanat : Jean Renoir, Chris Marker, Robert Kramer. Des artisans qui ne disent pas « j'ai une histoire à raconter, si je n'arrive pas la raconter je ne peux pas vivre ». Leur travail était d'abord une expérience ou s'inventait, se jouait leur œuvre.

Faire vivre le cinéma à Marseille

Est-ce là qu'intervient ton expérience avec l'Alhambra ? Et qu'est-ce que l'Alhambra pour toi ?

JPD : En 1965 je me retrouve conseiller d'éducation populaire pour le cinéma. Je cherche des voies pour faire exister mon utopie. J'avais senti que quelque chose ne fonctionnait pas dans cette aventure appelée « éducation populaire » : la place de l'art.

Pour moi il y a une articulation très fine entre création et pédagogie au sens où celui qui accompagne n'est pas le maître. Ce n'est pas celui qui sait qui fait apprendre. Quand on est en train de fabriquer, de travailler sur une forme, de la faire advenir, on est dans la perspective de l'autre. Quand tu es pédagogue tu prends la main de l'autre qu'il soit un enfant ou pas. Et tu l'accompagnes pour, à un moment, le laisser-aller.

J'ai dit vouloir une action continue, avec des gestes de cinéma à développer dans la vie quotidienne de la population des quartiers populaires de Marseille. J'ai appelé cela le « Studio communal de Marseille ». C'était la naissance des caméras et des caméscopes vidéo.

J'ai perçu très vite la nécessité d'un lieu où se cristallise cette expérience. Ce fut l'aventure inachevée de la création du Centre culturel du Merlan devenu depuis Scène Nationale.

C'est une longue histoire… artistique et politique

En 1985 la ville me propose de penser un centre culturel cinématographique à partir d'un vieux cinéma abandonné à Saint Henri : l'Alhambra Palace. J'en ai élaboré le projet, le cahier des charges, la scénographie avec ceux qui m'accompagnaient depuis le début, suivi sa reconstruction et engagé son action que j'ai dirigé pendant plus de vingt ans.

Dans l'Alhambra, toutes mes tentatives se sont croisées et développées. Je pourrais les reprendre une par une et raconter comment elles se sont épanouies pendant ces 20 années.

Ecole et cinéma

JPD : J'ai souvent raconté que sur 100 coups de sonnette à la porte de l'Alhambra pour nous demander ce que nous proposions, 90 étaient des demandes d'enseignants et 10 d'animateurs sociaux. C'était pour moi le signe de la déqualification de la formation artistique des animateurs dans le cadre de l'éducation populaire.

Donc une de nos grandes préoccupations a été de construire des projets avec les écoles. Je crois pouvoir dire qu'il n'y a aujourd'hui que très peu d'élèves des 15e et 16e arrondissement de Marseille (100 000 habitants) qui ne sont pas venus à l'Alhambra dans le cadre d'une séance avec leur école.

Nous avons développé cette action en nous rapprochant de ce qui avait commencé dans les années 60 autour du cinéma en direction de la jeunesse et qui se poursuivait dans le cadre d'une commission de l'association des cinémas d'art et d'essai : 40 à 50 programmateurs de toute la France mobilisés à partir d'un manifeste : « Pour un cinéma auquel les enfants ont droit »

Il s'agissait de repérer des films qu'on a envie de montrer. L'enjeu alors était de dire : « on ne cherche pas des films faits pour les enfants » mais on choisit des films que l'on souhaite leur montrer. Tout un mouvement de programmateur de salle a passé un temps fou à chercher des films de toute nature et de tous pays, à faire des catalogues etc. Tout cela très loin des idées actuelles de l'éducation à l'image !

Le CNC après avoir, à la demande des exploitants de cinéma, créé un dispositif « collège au cinéma » permettant aux collégiens d'aller au cinéma avec leurs enseignants, souhaitait qu'un autre projet permette aux élèves des écoles élémentaires d'aller aussi découvrir des films en salle avec leurs instituteurs. Il demande donc à des membres de la commission AFCAE de l'initier sur les bases de leur travail de programmation. Ce sera « école et cinéma », créé et développé par « les Enfants de cinéma » une association nationale que j'aide à se fonder et que je présiderai pendant plus de 10 ans : chaque école s'engage à voir trois films dans l'année. Le choix des films est fait par la salle qui va être le lieu de la représentation, dans le catalogue national.

Il s'agissait donc de faire le lien entre ceux qui portent la question de l'éducation artistique et les autres qui ont le désir de porter la question de la création dans le temps scolaire lui-même. Du coup on fait une formation aux enseignants pour qu'ils en aient envie aussi. Comment ? En les prenant eux-mêmes comme spectateurs, en leur donnant envie de voir des films.

Tout le dispositif reste donc autour de cette question du spectateur, de l'enfant, de l'enseignant, de la salle. L'Alhambra s'est engagée totalement dans cette action, elle est toujours mise en œuvre.

L'engagement d'une vie : La dimension artistique, toujours

JPD : La conscience de la force de l'art et de la poésie existait dans la pensée à la Libération. L'éducation populaire allait malheureusement l'instrumentaliser pour arriver à ce que je raconte : la revendication de « plus d'art », elle la transformait en outil, la réduisait à une technique.

Ainsi, j'ai vu se paupériser des diplômes « Jeunesse et sport ». Dans le corps des conseillers d'éducation populaire, dès les années 65-68, tous les artistes avaient disparu et les psychosociologues pris la place. On détricotait cela dans le travail au quotidien, dans le lien avec l'école, espace devenu compliqué, à la télévision, dans l'édition. On détricote la nécessité de l'art mais sans jamais la nier. Il n'y a pas plus prétendu défenseurs de la nécessité de l'art que ceux qui sont en train de la détricoter !

Si en tant qu'humain on nous enlève cette capacité imaginaire, cette capacité d'émotion, d'inventer, de se dire… que reste-t-il ? Peut-être la science, Très bien ! Mais pas que… si on nous enlève tout cela, on meurt. Tout simplement parce qu'on peut plus aimer, parce que quelque chose va disparaître de la façon dont on fait lien avec l'autre.

Cet entretien a été réalisé et retranscrit par Arlette Anave et Michel Neumayer.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) François Morenas qui a raconté son aventure dans son livre réédité en 1995 pour le centenaire du cinéma : Le cinéma ambulant en Provence et Midi Pyrénées (Éditions Cheminements).

2) Georges Rouveyre. Il continuera sa carrière à Paris dans le cadre de l'Institut Pédagogique National

3) Petits bouts de pellicule extraits de la caméra à la fin de la prise pour vérifier sa qualité par un développement rapide

4) L'Alhambra est une salle de cinéma classée art et essai, label "jeune public" et "recherche et découverte".

« Patrimoine répertoire » membre du réseau « Cinémas du Sud ». La salle est située dans le 15e arrondissement de Marseille. Le cinéma accueille les dispositifs : École et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis.

5) 1977 Maison de la culture de Créteil

"Un autre cinéma

du côté de l'Estaque"

Il faisait froid à l'Estaque ce jour-là et nous arrivons sur la pointe des pieds au domicile de Jean-Pierre et Marie France qui nous accueillent par ce "tu" amical qui est celui de l'Alhambra. Y entrer c'est entrer dans une ronde des pré- noms, un tutoiement universel, induit par le nom même, puisque Daniel est à la fois un nom et un prénom.

Je le connais depuis longtemps, mais c'est aujourd'hui que je remarque que Jean Pierre Daniel est un collapsus de trois prénoms. Je remarque aussi combien ils font corps avec sa voix chaleureuse, la même quand il présente un spectacle au public ou quand il parle de ses petits-enfants, une sorte de complicité où l'intime et le public iraient de concert.

Une voix qui est d'emblée dans la fraternité et qui présente son parcours comme une succession d'heureux hasards qui pourraient tout aussi bien vous arriver, l'aventure étant, comme on le sait, au coin de la rue.

Avec des expressions comme : "Voilà t'y pas, je me suis retrouvé là, il se trouve que... etc." Il semble dire "N'y croyez pas, toute ma vie n'est faite que de bonnes fortunes, avoir été là au bon moment, au bon endroit..."

Bien calée dans mon fauteuil, je ne dis rien mais je n'en pense pas moins. Ainsi il préfère attribuer sa réussite à la chance plutôt qu'à ses qualités propres ; or, il n'y a pas plus volontaire que cet homme, une volonté égale, exigeante, permanente, pour la mettre de son côté, la chance.

Du fond de sa jeunesse, il l'a tordue vers son petit port marseillais, il l'a tant désirée que tous l'ont suivi ; sa famille, ses amis, le public, les forma- teurs, les cinéastes. "(Pour) tous ceux pour qui le cinéma trace la vie et l'intelligence de ceux qui le font", il est une voile plantée dans une calanque bleue, dans ce quartier de pêcheurs et de peintres. Pas pour rien. Pour faire culture, mais aussi la dire.

Car c'est un homme d'image mais aussi de langage. Il donne au mot une puis- sance d'évocation au moins égale, il nous l'explique et veut nous convaincre : l'art, c'est ce dont on a besoin pour vivre, par les mots l'autre est là d'emblée.

Tant est important pour lui le fait de bien s'entendre, d'aimer ensemble, de partager, qu'il attribue à l'art cette capacité de faire exister l'autre. Le cinéma est la voie qu'il a choisie et le cinéma l'a choisi ! C'est comme cela qu'il se présente à nous, à nous d'ailleurs venus chercher quoi ?

Avec Michel, il échange sur le même terreau : il est disert sur la pédagogie, sur sa mère institutrice, sur les diffé- rences théoriques et politiques qu'il n'ignore pas, il en explore les données financières, étatiques, les gains, les pertes, les enjeux, ceux dans lesquels il a évolué forcément.

Il a bâti l'Alhambra mais constate pourtant combien cette tâche fut difficile et c'est finalement là que je le retrou ve, j'allais dire : comme avant, parce que j'y retrouve le crédo de ma propre génération : la culture c'est une ques- tion de clarté, de repères, de ne pas partir sur les pistes qu'on te propose mais de chercher la tienne.

Ça veut dire ne pas subir les faux semblants, les pièges idéologiques ou autres chicanes.

Ne pas céder sur ton projet. Et c'est vrai, il a été à bonne école, a connu et a travaillé avec les meilleurs réalisa- teurs, une épopée en somme avec au bout une sorte de mission, aller contre l'humeur du temps, contre la marchan disation. "Le cinéma est là où il y a des cinéastes". Qui les aime les suit.

Et pourquoi pas au pays ? À Marseille d'où il les interpelle, ces artistes qui sont aussi des amis.

Eh bien, il les embarque dans cette formidable aventure qu'est sa vie avec sa salle, une salle qu'il a presque imaginée bien avant sa réalisation,

au départ de l'IDHEC.

Avec sa caméra et "sa poche trouée" de l'idéal de son enfance, il devient devant nous ce "Charlot" marseillais qu'aura hanté la culture populaire transmise par ses parents.

En sorte d'excuse pour cette place qu'il a occupée à Marseille, il se présente à nous avec cette autre belle histoire, celle d'un triporteur de génie rencontré aux Baux de Provence, un soir de Noël, un baptême en cinéma.

Je l'écoute ; je découvre ses souvenirs, je me dis qu'il s'efface derrière l'acteur.

Qu'il a peut-être l'intention de dispa- raître de cette salle dont il nous vantait la qualité quand elle s'est construite, cette belle façade début de siecle qui a accompagné la naissance du cinéma, cet immense écran, un des plus grands d'Europe, le vrai luxe pour ce petit quartier chéri des impressionnistes, mais excentré, marginal, comme ses habitants.

De ce lieu qu'il n'a plus jamais quitté, dominant la rade, les docks, fier à juste titre d'être pour quelque chose dans le nouveau regard porté "du côté de l'Estaque".

Et il dit qu'il n'avait pas l'idée de faire une œuvre !

J'ai envie de protester même si ce n'est pas la coutume de Cursives.

L'histoire de son œuvre n'est-elle pas dans ce parcours, de Paris à Marseille, de la Busserine à l'Estaque, celle de l'art des quartiers Nord, un "intellectuel collectif" ?

Cannes sans doute, par la Semaine de la critique, mais celle aussi des stagiaires anonymes, avec ce sillon prestigieux : Resnais, Chris Marker, Carpita, Guédiguian.

Pour ce geste, témoigner de cette intensité au bout de la rade, Jean Pierre Daniel pourrait figurer dans le tarot de Marseille, ses chantiers, ses fêtes et ses défaites. Et je n'exagère pas même si cela le contrarie peut- être.

Du film qu'il a réalisé, juste une image, celle de cet adolescent soliloquant librement dans la campagne chez Deligny avec ses lacets rebelles. Là encore le langage importe.

Son titre : "Le moindre geste".

Une remarque : ce n'est pas pareil de dire d'un geste qu'il est "moindre" ou de dire "Le moindre geste". Avec les mêmes mots, la parole y est tout autre, ce qu'il appelle lui-même la poésie avec tant de respect.

Merci donc, quoi dire d'autre ! Ce mot là, tout le monde le comprend !

Arlette Anave